この記事では『遊戯王に関する専門用語』を画像付きで初心者向けにわかりやすく解説します。

調べたい専門用語のもくじをクリックして頂けると、その場所にジャンプします。

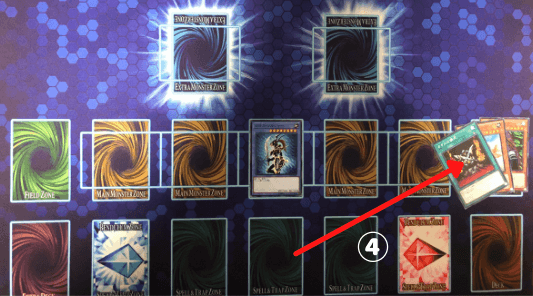

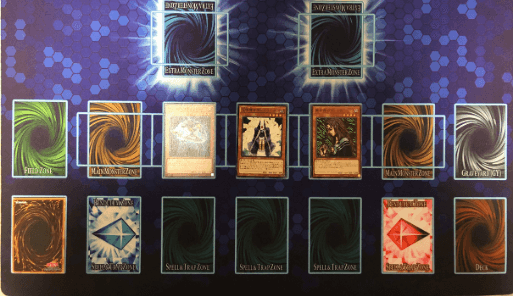

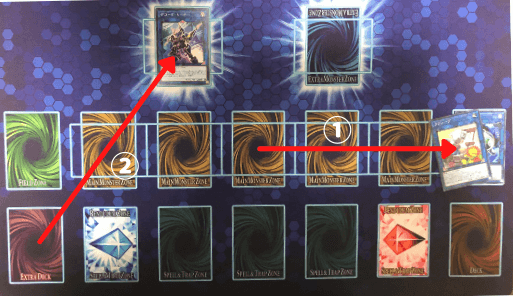

デュエルフィールド

デュエルフィールドの場所とその役割について解説します。

デッキゾーン

デュエル中にデッキを置いておく場所のことです。

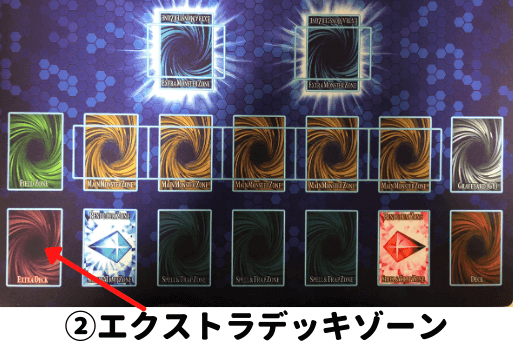

エクストラデッキゾーン

デュエル中にエクストラデッキを置いておく場所のことです。

融合・シンクロ・エクシーズ・リンクモンスターはデュエル開始時に、ここに裏側表示で置かれます。ペンデュラムモンスターはデュエルの途中で表側表示で置かれる場合があります。

墓地

使用済みの魔法・罠・モンスターカードはここに置かれます。

除外ゾーン

カードがゲームから除外された場合はここに置かれます。

除外ゾーンは正確には非公式用語です。テキストでは『ゲームから除外された自分のカード』と書かれます。

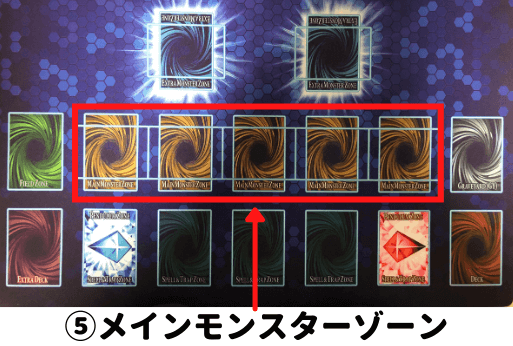

メインモンスターゾーン

モンスターカードを場に出すときに使うゾーンです。

通常・効果・儀式モンスターなどメインデッキに投入されるモンスターのほか、融合・シンクロ・エクシーズモンスターはこのモンスターゾーンに特殊召喚することができます。

リンク・ペンデュラムモンスターはリンクモンスターのリンク先であればメインモンスターゾーンにも特殊召喚することができます。

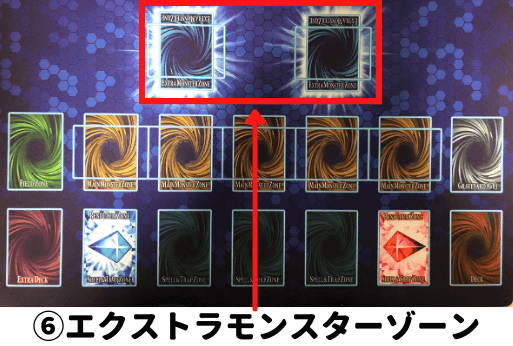

エクストラモンスターゾーン

メインモンスターゾーンの前方に2か所あるゾーンです。プレイヤーは左右いずれかひとつのエクストラモンスターゾーンを使用することができます。

エクストラデッキから特殊召喚する際、リンク・ペンデュラムモンスターはここに置かれます。ただしリンクモンスターのリンク先に自分のメインモンスターゾーンがあれば、そこにもリンク・ペンデュラムモンスターを特殊召喚することができます。

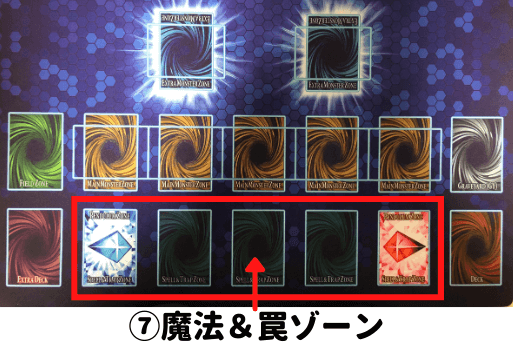

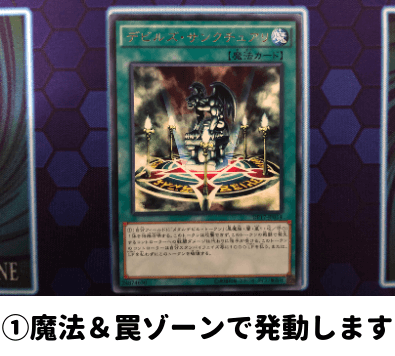

魔法&罠ゾーン

魔法・罠カードを発動またはセットすることができるゾーンです。

左右の両端は通常通り魔法・罠カードを使用するほか、ペンデュラムモンスターを魔法カード扱いで発動する際に使用することもできます。

フィールドゾーン

フィールド魔法カードを発動・セットすることができるゾーンです。

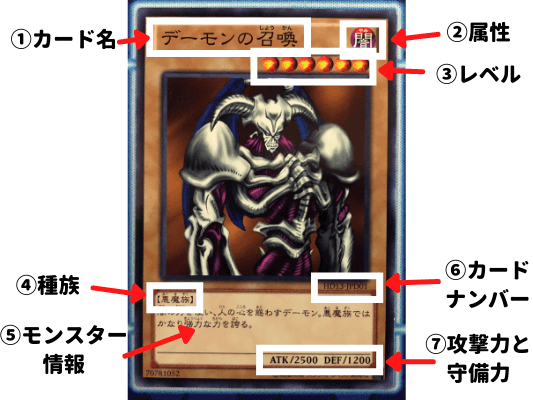

モンスターカードの情報

この項目ではモンスターカードに書かれている7種類の情報について解説します。

①カード名

モンスターカードの一番上にあるのがカード名です。

②属性

カード名のとなりにあるのが属性です。

属性は光・闇・炎・水・地・風・神属性の7属性に分類されます。

③レベル

属性の下にある星の数がレベルです。

モンスターのレベルは1~12まで存在します。

④種族

モンスターイラストの真下にあるのが種族です。

種族はドラゴン族・魔法使い族・アンデット族・戦士族・獣戦士族・獣族・鳥獣族・悪魔族・天使族・昆虫族・恐竜族・爬虫類族・魚族・海竜族・機械族・雷族・水族・炎族・岩石族・植物族・サイキック族・幻竜族・サイバース族・幻神獣族・創造神族の25種族に分類されます。

⑤モンスター情報

種族の真下にあるのがモンスター情報です。

通常モンスターであればフレーバーテキスト(そのモンスターの設定や背景)が、効果モンスターであれば効果テキストが記されています。

⑥カードナンバー

カードイラストの右下にあるのがカードナンバーです。

カードナンバーは実際のデュエルには一切影響しない情報ですが、カード整理や検索をする際に役立つ情報です。

⑦攻撃力・守備力

モンスター情報の真下にあるのが攻撃力と守備力です。

攻撃力と守備力は戦闘を行う際に重要となる数字です。

モンスターの表示形式

モンスターの表示形式には3種類あります。

表側攻撃表示

モンスターゾーンにて、モンスターカードが表側表示で縦向きで存在することを表側攻撃表示と呼びます。

攻撃表示のモンスターが戦闘を行う場合、攻撃力の数値でダメージ計算を行います。

表側守備表示

モンスターゾーンにて、モンスターカードが表側表示で横向きで存在することを表側守備表示と呼びます。

守備表示のモンスターが戦闘を行う場合、守備力の数値でダメージ計算を行います。

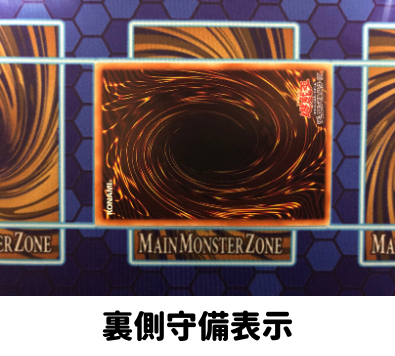

裏側守備表示(セット)

モンスターゾーンにて、モンスターカードが裏側表示で横向きで存在することを裏側守備表示と呼びます。

モンスターの召喚方法

モンスターを場に出すことを召喚と言います。この項目ではモンスターの召喚方法について解説します。

通常召喚

通常召喚とは、自分のメインフェイズに手札からモンスターカードをメインモンスターゾーンに出すことを言います。

通常召喚は1ターンに1度だけ行うことができます。

召喚

モンスターを通常召喚するときに、攻撃表示で場に出すことを『召喚』と言います。

セット

モンスターを通常召喚するときに、裏側守備表示で場に出すことを『セット』と言います。

反転召喚

反転召喚とは、自分フィールドに裏側守備表示でセットされているモンスターの表示形式を攻撃表示に変更することを言います。

通常召喚とは異なり、1ターンに1度の制限もありません。自分フィールドにセットされているモンスターがいれば、好きなだけ反転召喚することができます。

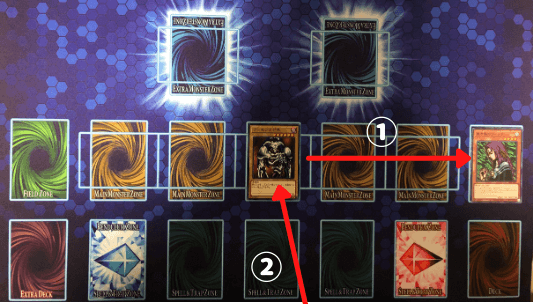

アドバンス召喚

アドバンス召喚とは、自分フィールドのモンスターをリリース(墓地に送ること)して手札からレベルの高いモンスターを通常召喚することを言います。

手札から通常召喚するモンスターのレベルが5~6であれば自分フィールドのモンスターを1体リリースすることで召喚できます。

手札から通常召喚するモンスターのレベルが7以上であれば自分フィールドのモンスターを2体リリースすることで召喚できます。

アドバンス召喚を行う際に必要な手順は以下の通りです。

自分フィールド上にモンスターが1体以上存在する。

① 自分フィールド上のモンスター1体をリリースし、墓地に送る。

② 手札からレベル5~6のモンスターをアドバンス召喚する。

特殊召喚

特殊召喚とは、通常召喚以外の方法でフィールドにモンスターを出すことを言います。

特殊召喚には1ターンに1度の制約がありません。そのため魔法・罠・モンスター効果によって、何回でもモンスターを場に出すことができます。

モンスターカードの種類

通常モンスター

枠の色が黄色のモンスターが通常モンスターです。

通常モンスターは目立った特徴を持たない代わりに、大きなデメリット効果もないため扱いやすいという特徴があります。

また通常モンスターに対してサポート効果を持つカードが多く存在しており、それらのサポートを受けられるといったメリットがあります。

また、特殊な効果を持たない代わりにステータスが高いという特徴を持ちます。

効果モンスター

枠の色が茶色のモンスターが効果モンスターです。

効果モンスターはモンスターカードでありながら、魔法カードのように特殊な効果を持っているのが特徴です。

トゥーン

テキストの種族欄のとなりにトゥーンと書かれているモンスターです。

トゥーンモンスターは登場時期により性能がまちまちですが、共通する効果は以下の通りです。(一部例外有り)

① このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚したターンには攻撃できない。

② 自分フィールドに「トゥーン・ワールド」が存在し、相手フィールドにトゥーンモンスターが存在しない場合、このカードは直接攻撃できる。

トゥーンモンスターは場に出たターンでは攻撃宣言できないデメリット効果を持つ一方、トゥーン・ワールドが存在すれば相手プレイヤーに直接攻撃できるメリット効果があります。

ユニオン

テキストの種族欄のとなりにユニオンと書かれているモンスターです。

ユニオンモンスターに共通する効果は以下の通りです。(例外有り)

1ターンに1度、以下の効果から1つを選択して発動できる。

●自分フィールド上の(指定されたモンスター)1体を対象とし、このカードを装備カード扱いとしてそのモンスターに装備する。装備モンスターが戦闘・効果で破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する。

●装備されているこのカードを特殊召喚する。

ユニオンモンスターは指定されたモンスターに装備カード扱いとして自身を装備する効果、装備モンスターの破壊の身代わりになる効果、装備されている自身を特殊召喚する効果があります。

デュアル

テキストの種族欄のとなりにデュアルと書かれているモンスターです。

デュアルモンスターに共通する効果は以下の通りです。

●このカードはフィールド・墓地に存在する限り、通常モンスターとして扱う。

●フィールドの通常モンスター扱いのこのカードを通常召喚としてもう一度召喚できる。その場合このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。(固有の効果)

デュアルモンスターはフィールドに召喚した段階では通常モンスターとして扱い、再度召喚することで効果モンスター扱いとなり固有の効果を得ます。

スピリット

テキストの種族欄のとなりにスピリットと書かれているモンスターです。

スピリットモンスターに共通する効果は以下の通りです。

① このカードは特殊召喚できない。

② このカードが召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに発動する。このカードを持ち主の手札に戻す。

スピリットモンスターは特殊召喚することができず、召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに手札に戻る効果があります。

儀式モンスター

枠の色が青色のモンスターが儀式モンスターです。

儀式モンスターは対応する儀式魔法を発動することで、手札から特殊召喚することができます。

儀式魔法

儀式魔法は、対応する儀式モンスターを特殊召喚するために必要な魔法カードです。

対応する儀式モンスターのレベルと同じ、またはそれ以上になるように自分の手札・フィールド上からモンスターをリリースすることで、手札から儀式モンスターを特殊召喚することができます。

儀式召喚

儀式召喚を行う際に必要な手順は以下の通りです。

『儀式召喚を行う儀式モンスター以上』のレベルを持つモンスターが、自分の手札・フィールド上に存在する。

① 儀式魔法を発動する。

② 儀式召喚の素材となるモンスターを自分の手札・フィールド上から墓地に送る。

③ 手札から儀式モンスターを特殊召喚する。

④ 発動した儀式魔法を墓地に送る。

上記の手順で手札から儀式モンスターを特殊召喚することを儀式召喚と呼びます。

融合モンスター

枠の色が紫色のモンスターが融合モンスターです。

エクストラデッキに含まれるモンスターの1種であり、デュエル開始時にエクストラデッキゾーンに裏側で置かれます。

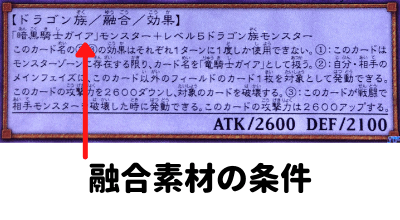

融合召喚と融合素材

魔法カードの融合を発動し、融合モンスターをエクストラデッキから特殊召喚することを融合召喚と言います。

融合召喚を行う際に必要な手順は以下の通りです。

融合素材の条件を満たしているか確認する。

例)竜魔道騎士ガイアの場合、「暗黒騎士ガイア」モンスター+レベル5ドラゴン族モンスター

① 融合モンスターの融合素材となるモンスターが自分の手札・フィールドに存在する状態で融合を発動します。

② 融合モンスターの融合素材となるモンスターを、自分の手札・フィールドから墓地に送ります。

③ エクストラデッキから融合モンスターを融合召喚します。

④ 発動した融合を墓地に送ります。

上記の手順でエクストラデッキから融合モンスターを特殊召喚することを融合召喚と呼び、その際に素材となって墓地へ送られたモンスターを融合素材と呼びます。

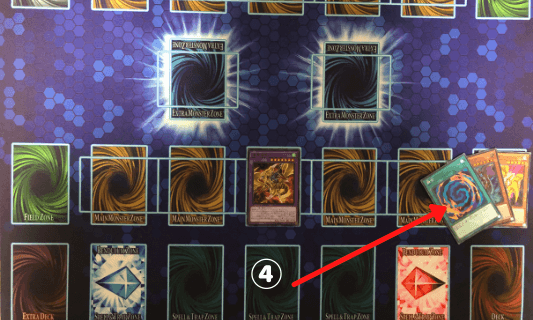

シンクロモンスター

枠の色が白色のモンスターがシンクロモンスターです。

エクストラデッキに含まれるモンスターの1種であり、デュエル開始時にエクストラデッキゾーンに裏側で置かれます。

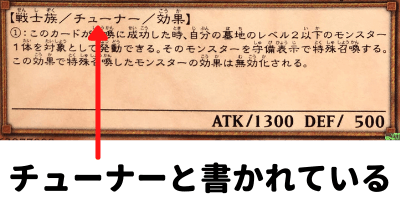

チューナーモンスター

チューナーはシンクロモンスターを特殊召喚する際に必要となるモンスターです。

テキストの種族欄のとなりにチューナーと書かれているモンスターです。

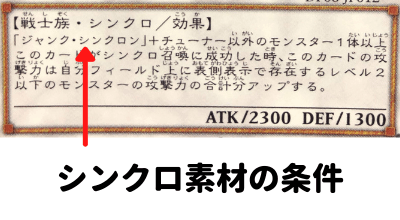

シンクロ召喚とシンクロ素材

シンクロ召喚を行う際に必要な手順は以下の通りです。

① 自分のフィールドに表側表示のチューナーと、チューナー以外のモンスターが存在する。

② チューナーと、チューナー以外のモンスターのレベルを確認する。

③ 2体のモンスターのレベルの合計と、同じレベルを持つシンクロモンスターをエクストラデッキから確認する。

シンクロ素材の条件を満たしているか確認する。

例)ジャンク・ウォリアーの場合「ジャンク・シンクロン」+チューナー以外のモンスター1体以上

④ 自分フィールドに表側表示で存在するチューナーと、チューナー以外のモンスターを墓地へ送り、2体のレベルの合計と同じレベルを持つシンクロモンスターをエクストラデッキから特殊召喚する。

上記の手順でエクストラデッキからシンクロモンスターを特殊召喚することをシンクロ召喚と呼び、その際に素材となって墓地へ送られたモンスターをシンクロ素材と呼びます。

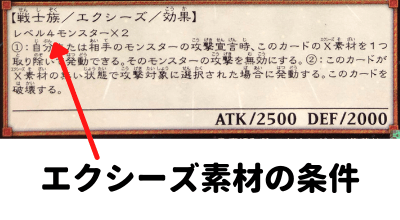

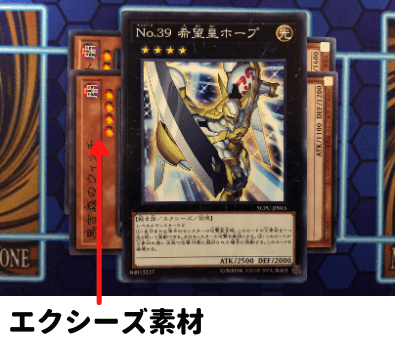

エクシーズモンスター

枠の色が黒色のモンスターがエクシーズモンスターです。

エクストラデッキに含まれるモンスターの1種であり、デュエル開始時にエクストラデッキゾーンに裏側で置かれます。

エクシーズモンスターはレベルが無く、星の数を『ランク』として扱います。

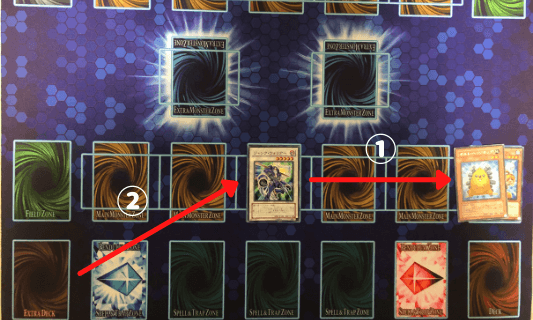

エクシーズ召喚とエクシーズ素材

エクシーズ召喚を行う際に必要な手順は以下の通りです。

① 自分フィールド上にレベルが等しいモンスターが表側表示で2体存在する。

② モンスター2体のレベルと、等しいランクを持つエクシーズモンスターをエクストラデッキから確認する。エクシーズ素材の条件も確認する。

例)希望皇ホープの場合、レベル4モンスター×2体

③ そのエクシーズモンスターを、モンスター2体の上に重ねてエクストラデッキから特殊召喚する。

上記の手順でエクストラデッキからエクシーズモンスターを特殊召喚することをエクシーズ召喚と呼び、その際に素材となったモンスターをエクシーズ素材と呼びます。

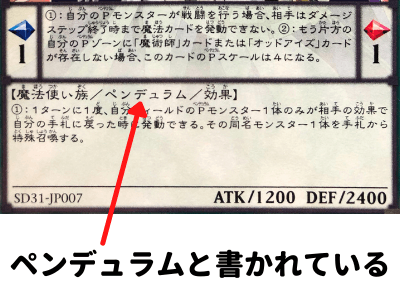

ペンデュラムモンスター

ペンデュラムモンスターは枠の色の上半分が茶色、下半分が緑のモンスターです。

テキストの種族欄のとなりにペンデュラムと書かれているモンスターです。

ペンデュラムモンスターはモンスターカードとして扱う一方、魔法&罠ゾーンの両端のいずれかで発動することで魔法カードとして扱うこともできる、特殊なモンスターです。

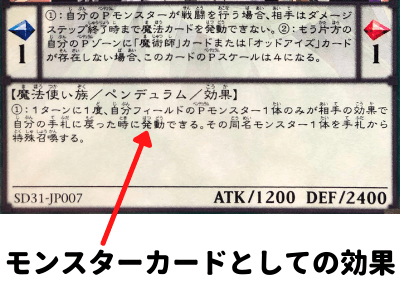

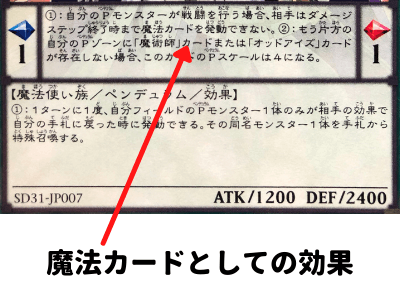

モンスターカードとしての効果はカード下部の枠に書かれています。

魔法カードとしての効果はカード中央の枠に書かれています。

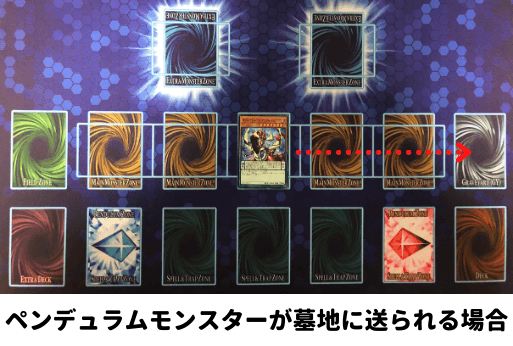

ペンデュラムモンスターがフィールドから墓地に送られる場合

代わりにエクストラデッキに表側表示で置きます。

ペンデュラムゾーン

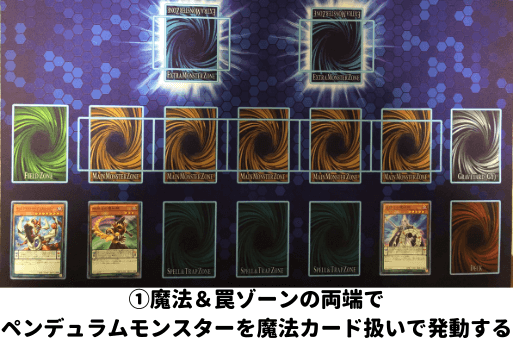

ペンデュラムモンスターは魔法&罠ゾーンの両端でのみ、魔法カード扱いで発動することができます。

ペンデュラムモンスターが魔法カード扱いで発動されている場合、その魔法&罠ゾーンはペンデュラムゾーンとして扱います。

ペンデュラムモンスターは、通常の魔法カードとは違い、裏向きでセットすることはできません。

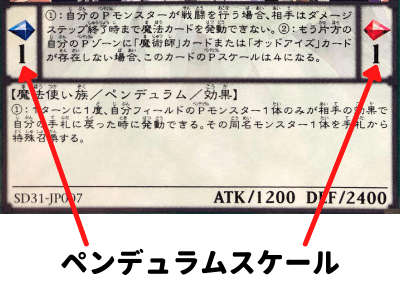

ペンデュラムスケール

ペンデュラムモンスターのカード中央の両端には、ペンデュラムスケールと言われる数字があります。この数字はペンデュラム召喚を行う場合に重要となります。

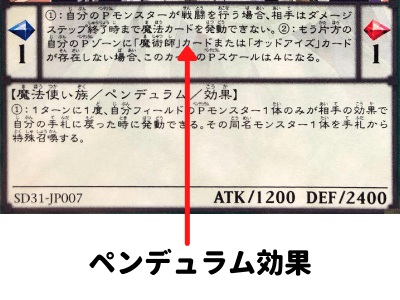

ペンデュラム効果

ペンデュラムモンスターを魔法&罠ゾーンの両端のいずれかで発動した場合、ペンデュラムモンスターは魔法カードとして扱われます。

魔法カード扱いとなっているペンデュラムモンスターの効果をペンデュラム効果と呼びます。

発動後は永続魔法のように魔法&罠ゾーンに残り続けます。

魔法カード扱いであるため、魔法カードを破壊する効果によって破壊されます。

ペンデュラム召喚

ペンデュラムモンスターは、特殊な召喚方法『ペンデュラム召喚』を行うことができます。

ペンデュラム召喚の手順は以下の通りです。

① 魔法&罠ゾーンの両端にペンデュラムモンスターを魔法カード扱いで発動します。

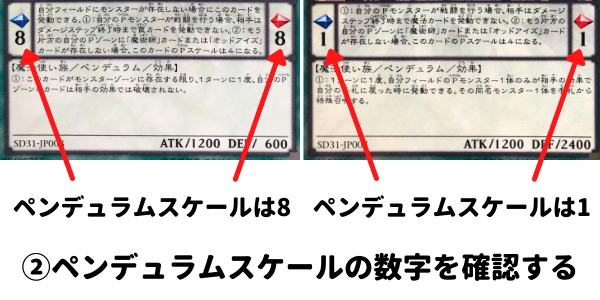

② 魔法カード扱いで発動しているペンデュラムモンスター2体のペンデュラムスケールの数字を確認します。

例)左右のペンデュラムスケールが1と8の場合、レベル2~7のモンスターを特殊召喚できます。

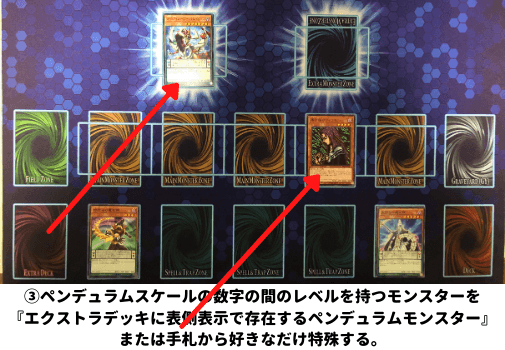

③ ペンデュラムスケールの数字の間のレベルを持つモンスターを『エクストラデッキに表側表示で存在するペンデュラムモンスター』または手札から好きなだけ特殊召喚します。

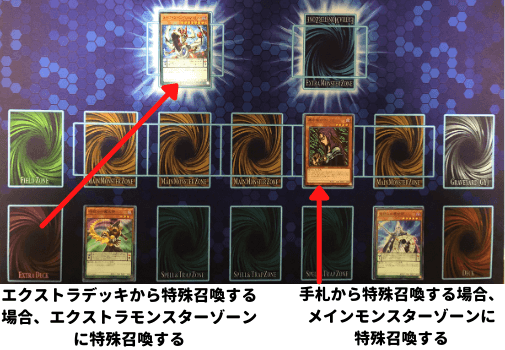

エクストラデッキから特殊召喚する場合、エクストラモンスターゾーンに特殊召喚します。

手札から特殊召喚する場合、メインモンスターゾーンに特殊召喚します。

ペンデュラムモンスターをエクストラデッキから特殊召喚する場合、リンクモンスターのリンク先(矢印の先)にある自分のメインモンスターゾーンに特殊召喚できます。

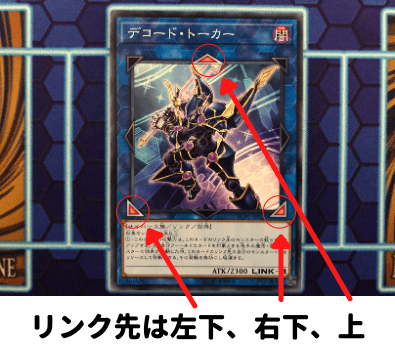

例)デコード・トーカーのリンク先は、左下、右下、上です。

リンク先のモンスターゾーンに空きがあれば、エクストラデッキから特殊召喚することができます。

リンクモンスター

枠の色が紺色のモンスターがリンクモンスターです。

エクストラデッキに含まれるモンスターの1種であり、デュエル開始時にエクストラデッキゾーンに置かれます。

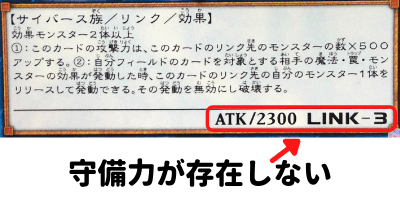

リンクモンスターにはレベルという概念がありません。

リンクモンスターには守備力が存在しない

リンクモンスターには守備力が存在しません。

リンクモンスターはいかなる場合でも表側守備表示、裏側守備表示にすることはできません。

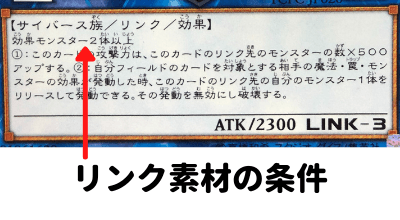

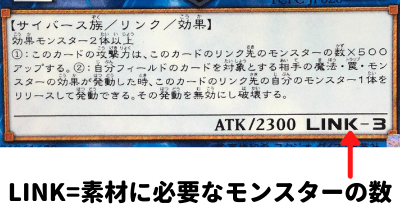

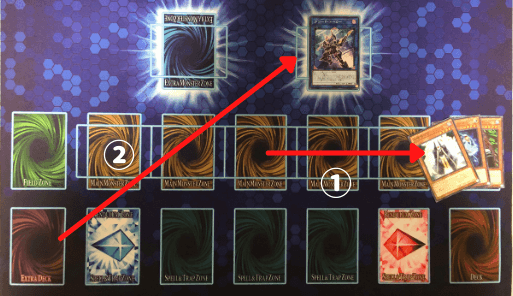

リンク召喚とリンク素材

リンク召喚を行う際に必要な手順は以下の通りです。

自分フィールド上に表側表示のモンスターが2体以上存在する。

エクストラデッキから、リンク素材の条件を満たしているリンクモンスターを確認する。

例)デコード・トーカーの場合、効果モンスター2体以上

エクストラデッキから、リンク素材とするモンスターの数とLINKの数が正しいリンクモンスターを確認する。

例)デコード・トーカーの場合、LINK3=モンスター3体

① 自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターを墓地へ送り、② リンクモンスターをエクストラデッキから特殊召喚する。

上記の手順でエクストラデッキからリンクモンスターを特殊召喚することをリンク召喚と呼び、その際に素材となったモンスターをリンク素材と呼びます。

リンクモンスターをエクストラデッキから特殊召喚する場合、エクストラモンスターゾーンまたはリンクマーカーの先にあるメインモンスターゾーンに特殊召喚しなければなりません。

リンクマーカー

リンクモンスターには、リンクマーカーと言われる特殊なマークが付いています。

リンクマーカーが指し示す自分のメインモンスターゾーンには、エクストラデッキからリンクモンスター、ペンデュラムモンスターを特殊召喚することができます。

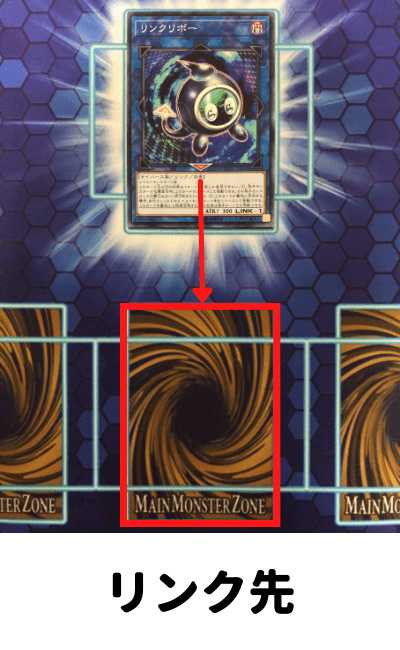

リンク先

リンクマーカーの先にあるモンスターゾーンをリンク先と呼びます。

リンク状態

リンクマーカーの先にあるモンスターゾーンに、モンスターが存在することをリンク状態と呼びます。

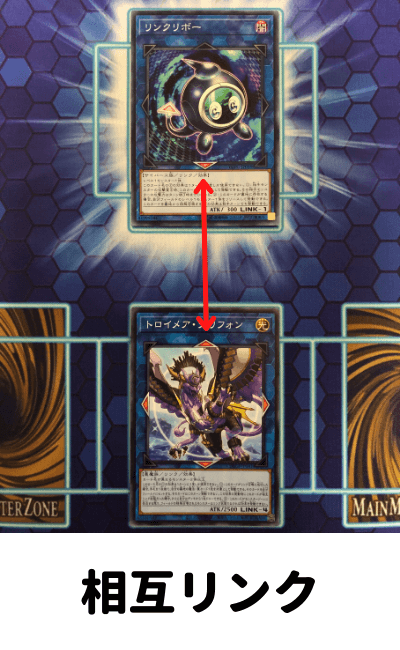

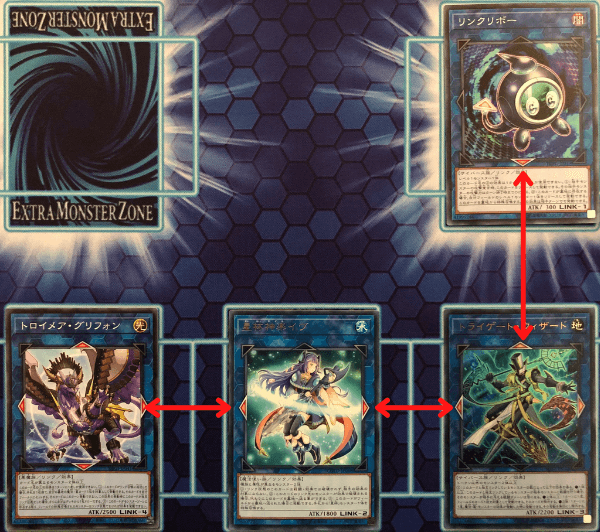

相互リンク

リンクモンスターの持つリンクマーカーが、それぞれお互いに向き合っていることを相互リンクと呼びます。

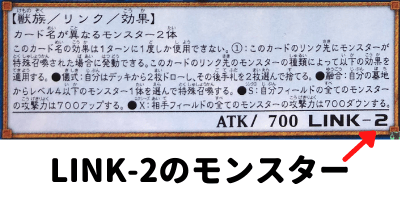

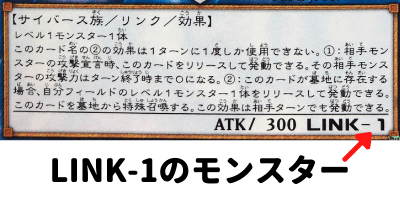

リンクモンスターをリンク素材にする場合

リンクモンスターをリンク素材とする場合、1体でそのLINKの数値分のリンク素材として扱うことができます。

例)クロシープ(LINK-2)と

リンクリボー(LINK-1)が存在する場合

2体を墓地に送ってデコード・トーカー(LINK-3)をリンク召喚できます。

この場合もリンク素材の条件(デコード・トーカーであれば効果モンスター2体以上)を満たしたうえで、リンク召喚を行います。

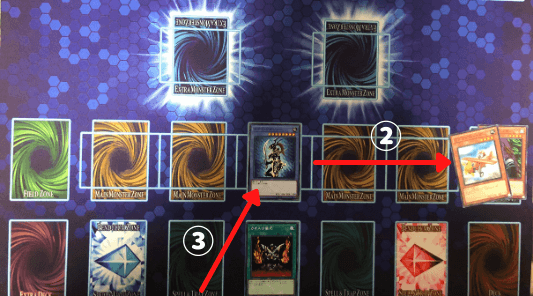

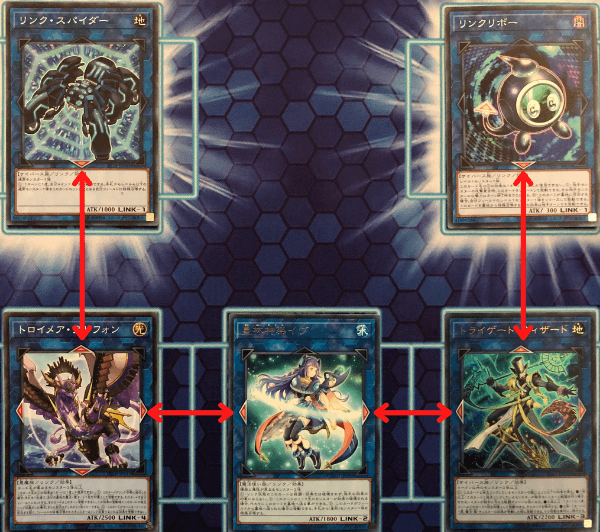

エクストラリンク

2か所のエクストラモンスターゾーンに存在するリンクモンスターが、メインモンスターゾーンに存在するリンクモンスターのリンク先を通じてすべて相互リンクで繋がっている状態をエクストラリンクと呼びます。

通常であればエクストラモンスターゾーンは左右どちらか一か所のみ使うことができますが、エクストラリンクを完成させるための最後のリンク召喚のみ、もう一方のエクストラモンスターゾーンに特殊召喚することができます。

① リンクモンスターのリンク先がメインモンスターゾーンを通じてすべて相互リンクで繋がっている場合

② もう一方のエクストラモンスターゾーンにもリンク召喚できる。

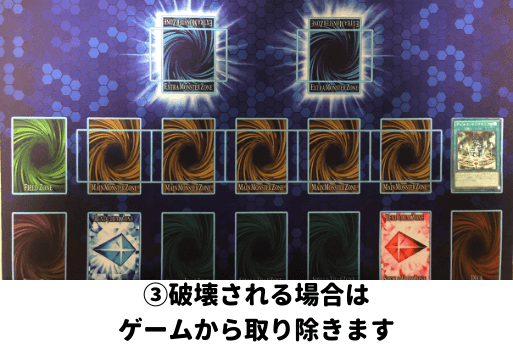

罠モンスター

罠モンスターとは、発動後にモンスターカードとして扱う罠カードの総称です。

罠モンスターには、魔法&罠ゾーンで発動するタイプと墓地で発動するタイプの2種類があります。

魔法&罠ゾーンで発動するタイプ

このタイプの罠は永続罠で統一されています。その扱いは以下の通りです。

① 魔法&罠ゾーンで発動します。

② モンスターゾーンに特殊召喚されます。

③ 破壊される場合は墓地へ送られます。

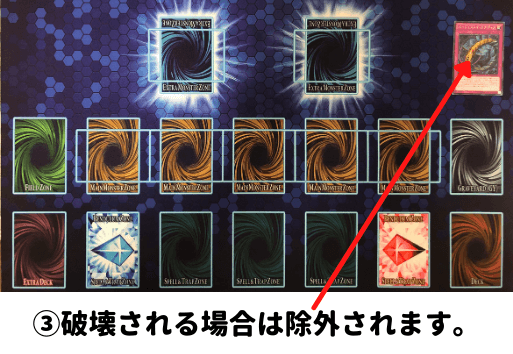

墓地で発動するタイプ

このタイプの罠は通常罠で統一されています。その扱いは以下の通りです。

① 墓地で発動します。

② モンスターゾーンに特殊召喚されます。

③ 破壊される場合は除外されます。

2つのタイプに共通するルールは以下の通りです。

罠モンスターはデッキ・手札・墓地・除外ゾーンでは罠カードとして扱います。フィールドで発動後はモンスターゾーンに特殊召喚され、モンスターカードとして扱います。

基本的には罠カードであるため、セットしたターンには発動できない欠点があります。その一方で召喚権を使わずにモンスターを展開できるため、アドバンス召喚のリリースやシンクロ素材など各種素材に使うのに向いています。

モンスターゾーンに存在する罠モンスターは、儀式召喚・アドバンス召喚のためのリリース、融合素材、シンクロ素材、エクシーズ素材、リンク素材にすることができます。

モンスターゾーンに特殊召喚されたあとは、罠カードに記載された元々のステータスを持つモンスターカードとして扱います。罠モンスターには発動後、通常モンスターとして扱うものと効果モンスターとして扱うものの2種類があります。

トークン

モンスタートークンとは、カードの効果によって生み出されたモンスターカードの総称です。

モンスタートークンに関する扱いは以下の通りです。

① 魔法&罠ゾーンで発動します(魔法&罠ゾーン以外で発動することもあります)。

② トークンがモンスターゾーンで特殊召喚されます。

③ トークンが破壊される場合はゲームから取り除きます。

モンスタートークンはカードの効果によってフィールドに特殊召喚され、以降はモンスターカードとして扱います。トークンは裏側守備表示にすることができず、表側攻撃表示・表側守備表示のみ存在します。

モンスタートークンはカード効果によって破壊・墓地送り・除外・手札に戻す・デッキに戻すなどされた場合はゲームから取り除かれます。

モンスタートークンが相手のサクリファイスなどの効果によって装備カード扱いとなった場合、相手フィールド上の魔法&罠ゾーンに置かれます。

モンスタートークンが相手の精神操作などの対象となった場合、コントロールが相手に移ります。

モンスタートークンは効果の発動コストとして墓地に送る、手札に戻す、デッキに戻すことはできません。またこれらのカード効果の発動コストとしてモンスタートークンを選択することもできません。

一方でモンスタートークンは効果の発動コストとして破壊・除外・リリース・表示形式の変更をすることができます。またこれらのカード効果の発動コストとしてモンスタートークンを選択することもできます。

モンスタートークンは、エクシーズ素材にすることはできませんが、儀式召喚・アドバンス召喚のためのリリース、融合素材、シンクロ素材、リンク素材にすることはできます。

モンスター効果の分類

モンスター効果には大きく分けて4つの分類があります。この項目ではモンスター効果の分類について解説します。

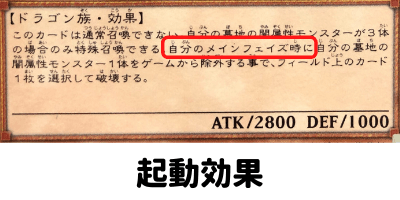

起動効果

起動効果とは、自分のメインフェイズ中に発動を宣言して使うことができる効果のことです。

起動効果のスペルスピードは1です。

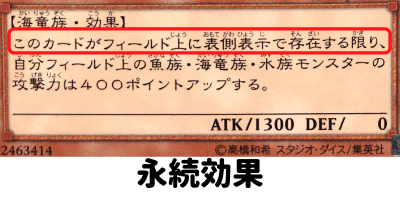

永続効果

永続効果とは、そのモンスターがフィールド上で表側表示になっている限り、自動的に適用される効果のことです。

永続効果は自動的に適用されるため、スペルスピードはありません。

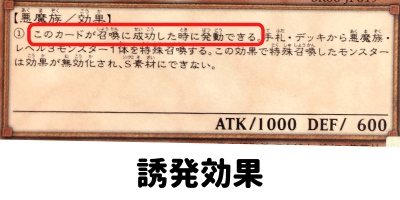

誘発効果

誘発効果とは『このモンスターが召喚に成功した時』などのように、効果の発動タイミングがテキストに指定されているもののことです。

誘発効果のスペルスピードは1です。

誘発即時効果

誘発即時効果とは、相手ターン中でも好きなタイミングで発動することができる効果のことです。

誘発即時効果のスペルスピードは2です。

魔法カード編

魔法カード共通の特徴は以下の通りです。

自分メインフェイズに魔法&罠ゾーンで発動することができる。(フィールド魔法のみフィールドゾーンで発動する)。

通常魔法

【魔法カード】の隣に特殊なアイコンが無いものが通常魔法です。

通常魔法は魔法&罠ゾーンで発動後、一連の処理が終わったあとで墓地に送られます。

通常魔法は自分メインフェイズでのみ発動でき、セットしたターンでも発動することができます。

通常魔法のスペルスピードは1です。

永続魔法

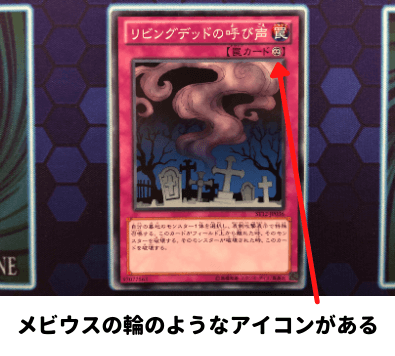

【魔法カード】の隣にメビウスの輪のようなアイコンがあるのが永続魔法です。

永続魔法は魔法&罠ゾーンで発動後、表側表示で魔法&罠ゾーンに残り続けるカードです。

永続魔法は自分メインフェイズでのみ発動でき、セットしたターンでも発動することができます。

永続魔法のスペルスピードは1です。

永続魔法は、発動後墓地に送らず魔法&罠ゾーンに残り続ける性質から、持続的に効果を発揮します。

発動処理時のタイミングから効果が適用されるため、永続魔法は発動にチェーンしてサイクロンなどで破壊されると、効果を適用することができません。

フィールド魔法

【魔法カード】の隣に方位磁針のようなアイコンがあるのがフィールド魔法です。

フィールド魔法はフィールドゾーンで発動後、表側表示でフィールドゾーンに残り続けるカードです。

フィールド魔法は自分メインフェイズでのみ発動でき、セットしたターンでも発動することができます。

フィールド魔法のスペルスピードは1です。

フィールドゾーンはお互いに一箇所ずつしかないため、新しいフィールド魔法を発動する際には古いフィールド魔法を墓地に送ってから発動します。

永続魔法と同様にフィールドゾーンに表側表示で残り続ける性質から、持続的に効果を発揮します。

発動処理時のタイミングから効果が適用されるため、フィールド魔法は発動にチェーンしてサイクロンなどで破壊されると効果を適用することができません。

装備魔法

【魔法カード】の隣に十字架のようなアイコンがあるのが装備魔法です。

装備魔法はフィールド上で表側表示で存在するモンスターを対象に取って魔法&罠ゾーンで発動後、表側表示で魔法&罠ゾーンに残り続けるカードです。

装備魔法の対象となっているモンスターを装備モンスターと呼びます。

装備モンスターが裏側守備表示になったり、フィールドから離れた場合、その装備魔法は破壊され墓地に送られます。

装備魔法は自分メインフェイズでのみ発動でき、セットしたターンでも発動できます。

装備魔法のスペルスピードは1です。

装備モンスターのステータスをアップさせる装備魔法が多くを占めますが、装備モンスターに特殊な効果を付与するものも存在します。

儀式魔法

【魔法カード】の隣に炎のようなアイコンがあるのが儀式魔法です。

儀式魔法はテキストに書かれた儀式モンスターを特殊召喚するために必要です。儀式モンスター以上(または同じ)のレベルとなるように自分の手札・フィールドからモンスターをリリースすることで特殊召喚することができます。

儀式魔法は魔法&罠ゾーンで発動後、一連の処理が終わったあとで墓地に送られます。

儀式魔法は自分メインフェイズでのみ発動でき、セットしたターンでも発動できます。

儀式魔法のスペルスピードは1です。

速攻魔法

【魔法カード】の隣に雷のようなアイコンがあるのが速攻魔法です。

速攻魔法は魔法&罠ゾーンで発動後、一連の処理が終わったあとで墓地に送られます。

速攻魔法は他の魔法カードとは異なり、自分のターン中ならメインフェイズ以外でも手札から発動することができます。

速攻魔法はメインフェイズにセットすることで、そのターン中は発動できませんが、次のターンからはいつでも発動することができます。

速攻魔法のスペルスピードは2です。

罠カード編

罠カード共通のルールは以下の通りです。

魔法&罠ゾーンにセットしたターンでは発動することができず、次のターンから発動することができる。

通常罠

【罠カード】の隣に特殊なアイコンが無ければ通常罠です。

通常罠は魔法&罠ゾーンで発動後、一連の処理が終わったあとで墓地に送られます。

通常罠のスペルスピードは2です。

永続罠

【罠カード】の隣にメビウスの輪のようなアイコンがあるのが永続罠です。

永続罠は魔法&罠ゾーンで発動後、表側表示で魔法&罠ゾーンに残り続けるカードです。

永続罠のスペルスピードは2です。

永続罠は魔法&罠ゾーンに残り続けることで持続的に効果を発揮します。

永続罠はセットされた状態から表側表示にすることを『カードの発動』と言います。永続罠の効果を発動する際は『効果の発動』と言い分けられています。

特に発動条件が無い永続罠の場合、カードの発動は好きなタイミングで行うことができます。一方、効果の発動は【〇〇した時〇〇する】とテキストに書かれたタイミングで行います。

永続罠には大きく分けて2通りあります。

①カードの発動を行うだけで、それ以降は常時効果が適用されるタイプ。(カードの発動=効果の発動)

②カードの発動を行うだけでは何も効果が適用されず、テキストに書かれた条件を満たしたタイミングで効果が発動できるタイプ。(カードの発動と効果の発動が別)

①は王宮のお触れ、DNA改造手術など

②は追い剥ぎゴブリン、ライト・オブ・デストラクションが該当します。

発動処理時のタイミングから効果が適用されるため、永続罠は発動にチェーンしてサイクロンなどで破壊されると、効果を適用することができません。

カウンター罠

【罠カード】の隣に矢印のアイコンがあるのがカウンター罠です。

カウンター罠は魔法&罠ゾーンで発動後、一連の処理が終わったあとで墓地に送られます。

カウンター罠の役割は、魔法・罠・モンスターの効果が発動したときに、チェーンして発動することでそれらの効果を無効にできることです。

カウンター罠のスペルスピードは3であるため、あらゆる魔法・罠・モンスター効果の発動にチェーンして発動することができます。

カウンター罠はカウンター罠でしかチェーン発動することができません。

あらゆるカードの発動を無効にできる可能性があるのが、カウンター罠の最大の特徴です。

カウンター罠は強力な効果を持つが故に、手札コスト・ライフコスト・モンスターのリリースなど発動時にコストを求められるものが多く存在します。

デュエル開始の準備

以下の手順通りに進めます。

① 対戦相手とあいさつをしたら、自分のデッキをシャッフルして相手に渡します。その後、お互いに相手のデッキをカットします。

② カットが済んだらデッキを相手に返します。デッキとエクストラデッキをそれぞれ、デッキゾーン、エクストラデッキゾーンに置きます。

③ 対戦相手とジャンケンをして、勝者が先攻・後攻を決めます。

④ 自分のデッキから5枚引いて手札にします。

デュエル開始の準備が済んだら、先行プレイヤーのドローフェイズから始まります。

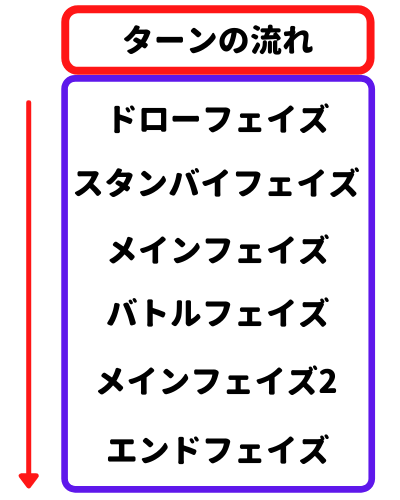

ターンの流れ

ドローフェイズ

ドローフェイズでは、自分のデッキの1番上のカードを1枚ドローし、手札に加えます(先攻1ターン目はドローできません)。

ドローフェイズに効果を発動できるカードが存在する場合、その効果を発動できます。

例)武装鍛錬

スタンバイフェイズ

スタンバイフェイズでは「スタンバイフェイズに~する」と書かれているカードの効果処理を行います。

スタンバイフェイズに効果を発動できるカードが存在する場合、その効果を発動できます。

例)黄泉ガエル

メインフェイズ

メインフェイズ1でできることは以下の通りです。

① モンスターの通常召喚

② モンスターの表示形式の変更

③ 魔法・罠・モンスター効果の発動

④ 魔法・罠カードのセット

バトルフェイズ

バトルフェイズとは、モンスターカードを使って戦闘を行うフェイズです(先攻1ターン目のみバトルフェイズを行うことができません)。

自分フィールド上のモンスターで相手フィールド上のモンスターを攻撃対象に選択して、攻撃することができます。

相手フィールド上にモンスターが存在しない場合、相手プレイヤーに直接攻撃することができます。

バトルフェイズに効果を発動できるカードが存在する場合、その効果を発動できます。

例)ライバル・アライバル

スタートステップ

バトルフェイズに入るための宣言を行うステップです。

実際のデュエルでは「バトルフェイズに入ります」と宣言します。

スタートステップに入った段階からバトルフェイズ中とみなされるため、バトルフェイズ中に発動できるカードを発動することができます。

その他では『効果の発動タイミングがバトルフェイズ開始時と指定されている効果』を発動することができます。

例)封魔の矢

バトルステップ

攻撃を行う自分フィールド上のモンスターと、攻撃対象となる相手フィールド上のモンスターを選択して攻撃を宣言するステップです。

スタートステップ、バトルステップ、エンドステップでは速攻魔法・罠カード・フリーチェーンのモンスター効果を発動することができます。

相手フィールド上にモンスターが存在しない場合は、相手プレイヤーを直接攻撃することができます。

バトルステップを行った場合、原則としてダメージステップに移行します。

攻撃宣言は自分フィールド上のモンスター1体につき、1回のみ行うことができます。

『効果の発動タイミングがバトルステップと指定されている効果』を発動することができます。

例)イグザリオン・ユニバース

バトルステップの巻き戻し

バトルステップ中に相手モンスターがフィールドを離れた場合、または相手フィールド上にモンスターが召喚・特殊召喚された場合、バトルステップの巻き戻しが発生します。

バトルステップの巻き戻しが発生した場合、攻撃宣言したモンスターは攻撃対象を変更して攻撃し直すことができます。これは攻撃対象の変更であり攻撃宣言では無いため、攻撃宣言時に発動するカードをこのタイミングで発動することはできません。

攻撃対象の変更をしない場合、その攻撃を中止することができます。攻撃を中止した場合、そのモンスターはこのバトルフェイズ中に再び攻撃宣言することはできません。

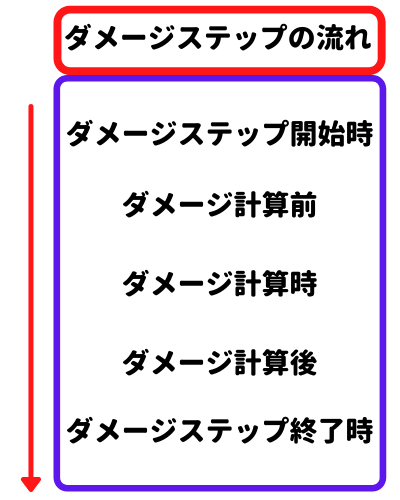

ダメージステップ

実際にダメージ計算を行い、戦闘結果を導き出すステップです。

ダメージステップでは『モンスターのステータスを変動させる効果を含む』魔法・罠カード・フリーチェーンのモンスター効果およびカウンター罠以外のカードは発動することができません。

ダメージステップは次のような順番で行われます。

それぞれのタイミングについて、順番に解説します。

ダメージステップ開始時

モンスターに攻撃宣言を行った次の段階です。裏側守備表示のモンスターを攻撃対象にしている場合、まだ裏側のままです。

『ダメージステップ時』または『ダメージ計算を行わず』と発動タイミングがテキストに書かれているカードの効果を発動できます。

例)N・グラン・モール

ダメージ計算前

裏側守備表示のモンスターを攻撃対象にしている場合、ダメージ計算を行うために表側守備表示にします。

『ダメージステップ時』または『ダメージ計算前』と発動タイミングがテキストに書かれているカードの効果を発動できます。

例)スフィア・ボム 球体時限爆弾

ダメージ計算時

攻撃宣言を行ったモンスターのステータスと、攻撃対象となったモンスターのステータスを比較します。相手モンスターのステータスが低ければそのモンスターの破壊が確定されます。さらに相手モンスターが攻撃表示であれば超過した攻撃力分の数値分のダメージを相手プレイヤーに与えます。

このタイミングで戦闘の結果が確定されます。モンスターの破壊の確定とプレイヤーへのダメージが算出され、その数値をライフポイントから引きます。

この時点では戦闘で破壊が確定されたモンスターはまだフィールド上に残っている扱いなので、墓地には送りません。ただし破壊が確定されたモンスターの永続効果が適用されなくなります。

『ダメージ計算時』と発動タイミングがテキストに記載されているカードの効果を発動することができます。

例)禁じられた聖典

ダメージ計算後

『戦闘が行われたことをきっかけとして発動できるカード』の効果があればそれを処理します。

この時点では戦闘で破壊が確定されたモンスターはまだフィールド上に残っている扱いなので、墓地には送りません。

以下の発動タイミングを持つカードの効果を発動できます。

- 相手に戦闘ダメージを与えた場合

- 自分が戦闘ダメージを受けた場合

- 戦闘を行った場合

- 戦闘を行ったダメージ計算後

- このカードがリバースした場合

例)異次元の女戦士

ダメージステップ終了時

戦闘の結果により破壊が確定しているモンスターを墓地に送ります。

以下の発動タイミングを持つカードの効果を発動できます。

- 戦闘で破壊した場合

- 戦闘で破壊された場合

- 墓地に送った場合

- 墓地に送られた場合

- ダメージステップ終了時とテキストに記載された効果

例)キラー・トマト

エンドステップ

攻撃させたいモンスターがいなくなったらエンドステップに入ります。

実際のデュエルでは「バトルフェイズを終了します」と宣言します。

『バトルフェイズ終了時に発動する効果』があればこのタイミングで発動します。

例)剣闘獣ベストロウリィ

メインフェイズ2

バトルフェイズに移行した場合のみ、メインフェイズ2に移行することができます。

できることはメインフェイズ1と同じですが、回数制限のある行動(モンスターの召喚、モンスターの表示形式の変更)はすでに行った場合、再び行うことはできません。

エンドフェイズ

「エンドフェイズに~する」と書かれているカードの効果処理を行います。

エンドフェイズに効果を発動できるカードが存在する場合、その効果を発動できます。

例)矮星竜 プラネター

ターンの終了を宣言します。

手札が7枚以上ある場合は6枚になるよう墓地に捨てます。

特殊召喚方法の2種類

モンスターの特殊召喚には大きく分けて『条件により特殊召喚』『カードの効果による特殊召喚』の2種類があります。

順番に解説します。

条件による特殊召喚

条件による特殊召喚とは『自分のメインフェイズ』でのみ行うことができる『チェーンブロックを作らない』特殊召喚です。

条件による特殊召喚には以下の2種類があります。

- 遊戯王全体のルールに従った特殊召喚

- カード個別のルールに従った特殊召喚

順番に解説します。

遊戯王全体のルールに従った特殊召喚

遊戯王全体のルールに従った特殊召喚とは、シンクロ召喚などのようにルールとして定められた手順を踏むことで自由に行える特殊召喚を指します。

以下の召喚方法が含まれます。

- シンクロ召喚

- エクシーズ召喚

- ペンデュラム召喚

- リンク召喚

実際のデュエルでは「〇〇と〇〇でシンクロ召喚!」といったように召喚方法を宣言しながら行います。

カード個別のルールに従った特殊召喚

カード個別のルールに従った特殊召喚には以下の2通りがあります。

- 通常召喚も可能だが、テキストに特殊召喚方法が書かれているタイプ(サイバー・ドラゴンなど)

- 通常召喚できず、テキストに特殊召喚方法が書かれているタイプ(溶岩魔人ラヴァ・ゴーレムなど)

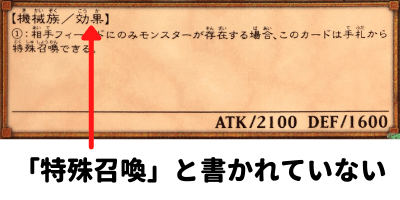

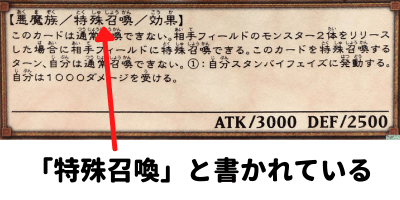

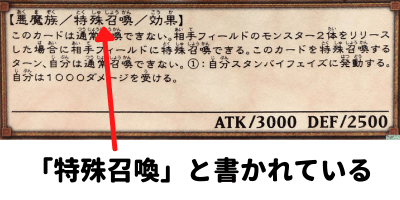

この2タイプは『効果モンスター』のとなりに『特殊召喚』と書かれているか、否かで見分けることができます。

サイバー・ドラゴンの場合、種族/効果とのみ書かれており、通常召喚も可能なことが分かります。

溶岩魔人ラヴァ・ゴーレムの場合、種族/特殊召喚/効果と書かれており、通常召喚できないことが分かります。

カード個別のルールに従った特殊召喚の場合も「サイバー・ドラゴンを特殊召喚!」といったように特殊召喚するモンスターの名前を宣言しながら行います。

条件による特殊召喚を無効にするカード

『条件による特殊召喚』を無効にするカードとして『昇天の黒角笛』が挙げられます。『昇天の黒角笛』は特殊召喚自体を無効にし破壊するため、罠カードの効果を受けないモンスターや、効果によって破壊されないモンスターでも問題なく無効にして破壊することができます。

カードの効果による特殊召喚

カードの効果による特殊召喚とは『自分のメインフェイズ以外でも』行うことができる『チェーンブロックを作る』特殊召喚です。

魔法・罠カード

『融合』は発動することでチェーンブロックを作り、カードの効果によってモンスターを特殊召喚します。

『リビングデッドの呼び声』であれば自分のメインフェイズ以外でも発動することができます。チェーンブロックを作りカードの効果によってモンスターを特殊召喚することは『融合』と同じです。

モンスター効果

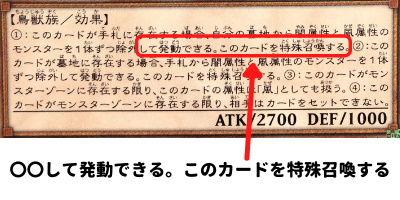

発動して自身を特殊召喚するモンスターの場合『〇〇して発動できる。このカードを〇〇から特殊召喚する。』とテキストに書かれています。

このタイプのモンスター効果は『自身を特殊召喚する効果』を発動します。発動を宣言しただけでは特殊召喚されずに、チェーンブロック解決時に特殊召喚されます。

実際は以下のような手順で特殊召喚されます。

①自分:墓地の風属性と闇属性のモンスターを1体ずつ除外して、手札からダーク・シムルグの効果を発動します。チェーンありますか?

②相手:ありません。

③自分:ダーク・シムルグの効果で、自身を特殊召喚します。

このときに『天罰』などでモンスター効果を無効にされ破壊される場合『ダーク・シムルグ』は墓地に送られます。

『炎王獣 ガネーシャ』など、モンスター効果の発動を無効にするが破壊はしない場合『ダーク・シムルグ』は手札に残ったままとなります。

カードの効果による特殊召喚を無効にするカード

『カードの効果による特殊召喚』を無効にするカードとして、モンスター効果は『天罰』、魔法カードの効果は『マジック・ジャマー』、罠カードの効果は『盗賊の七つ道具』が挙げられます。

どれも発動にチェーンして『モンスターを特殊召喚する効果』を無効化することで、モンスターの特殊召喚を防ぐことができます。

蘇生制限

正規の手順を踏んで特殊召喚されずに墓地へ送られたモンスターは、墓地から特殊召喚することはできません。これを蘇生制限と呼びます。

蘇生制限が適用されるモンスターは以下の通りです。

- 儀式モンスター

- 融合モンスター

- シンクロモンスター

- エクシーズモンスター

- リンクモンスター

- 特殊召喚モンスター

正規の手順を踏まずに墓地に送られるケースとしては『おろかな重葬』が挙げられます。

儀式モンスター

正規の手順による特殊召喚

儀式モンスターにとっての正規の手順による特殊召喚とは、儀式魔法を使った特殊召喚を指します。それ以外では儀式召喚する効果による特殊召喚も、正規の手順による特殊召喚とみなします。

代表例は『リチュアの儀水鏡』です。

正規の手順ではない特殊召喚

正規の手順以外で儀式モンスターを特殊召喚する方法としては『限定解除』が挙げられます。この方法による特殊召喚は正規の手順を踏んでいないため、墓地に送られた儀式モンスターを特殊召喚することはできません。

融合モンスター

正規の手順による特殊召喚

融合モンスターにとっての正規の手順による特殊召喚とは、融合魔法を使った特殊召喚を指します。それ以外では融合召喚する効果による特殊召喚も、正規の手順による特殊召喚とみなします。

代表例は『真紅眼融合』です。

正規の手順ではない特殊召喚

正規の手順以外で融合モンスターを特殊召喚する方法としては『幻想召喚師』が挙げられます。この方法による特殊召喚は正規の手順を踏んでいないため、墓地に送られた融合モンスターを特殊召喚することはできません。

シンクロモンスター

正規の手順による特殊召喚

シンクロモンスターにとっての正規の手順による特殊召喚とは、チューナーモンスターとチューナー以外のモンスターを使ったシンクロ召喚を指します。それ以外ではシンクロ召喚する効果による特殊召喚も、正規の手順による特殊召喚とみなします。

代表例は『フォーミュラ・シンクロン』です。

正規の手順ではない特殊召喚

正規の手順以外でシンクロモンスターを特殊召喚する方法としては『妖刀-不知火』が挙げられます。この方法による特殊召喚は正規の手順を踏んでいないため、墓地に送られたシンクロモンスターを特殊召喚することはできません。

エクシーズモンスター

正規の手順による特殊召喚

エクシーズモンスターにとっての正規の手順による特殊召喚とは、レベルが同じモンスター2体以上の上に重ねて行うエクシーズ召喚を指します。それ以外ではエクシーズ召喚する効果による特殊召喚も、正規の手順による特殊召喚とみなします。

代表例は『ワンダー・エクシーズ』です。

正規の手順ではない特殊召喚

正規の手順以外でエクシーズモンスターを特殊召喚する方法としては『バハムート・シャーク』が挙げられます。この方法による特殊召喚は正規の手順を踏んでいないため、墓地に送られたエクシーズモンスターを特殊召喚することはできません。

リンクモンスター

正規の手順による特殊召喚

リンクモンスターにとっての正規の手順による特殊召喚とは、リンク素材の条件を満たすモンスターを墓地へ送って行うリンク召喚を指します。それ以外ではリンク召喚する効果による特殊召喚も、正規の手順による特殊召喚とみなします。

代表例は『星遺物からの目覚め』です。

正規の手順ではない特殊召喚

正規の手順以外でリンクモンスターを特殊召喚する方法としては『鉄獣戦線 フラクトール』が挙げられます。この方法による特殊召喚は正規の手順を踏んでいないため、墓地に送られたリンクモンスターを特殊召喚することはできません。

特殊召喚モンスター

特殊召喚モンスターとは効果モンスターのなかでも、種族のとなりに『特殊召喚』と書かれたモンスターを指します。カードテキストに『このカードは通常召喚できない』と書かれています。

特殊召喚モンスターは、カードテキストに書かれた特定の条件を満たすことで特殊召喚ができます。

特殊召喚モンスターは特に記載が無い場合、自分のメインフェイズに手札から特殊召喚することができます。

特殊召喚モンスターには以下の2パターンがあります。

- 自身の召喚条件でしか特殊召喚できないモンスター

- 自身の召喚条件を満たした後は、他の方法でも特殊召喚できるモンスター

1のパターンの場合、テキストに『〇〇の場合のみ特殊召喚できる』『〇〇の効果でのみ特殊召喚できる』と書かれています。

このタイプの特殊召喚モンスターは召喚条件を満たしてからフィールドから墓地に送られた場合でも、死者蘇生などで特殊召喚することができません。

例)ライトレイ ダイダロス

2のパターンの場合、テキストに『〇〇の場合、特殊召喚できる』と書かれています。

このタイプの特殊召喚モンスターは、召喚条件を満たしてからフィールドから墓地に送られた場合、死者蘇生などで特殊召喚することができます。

例)カオス・ソーサラー

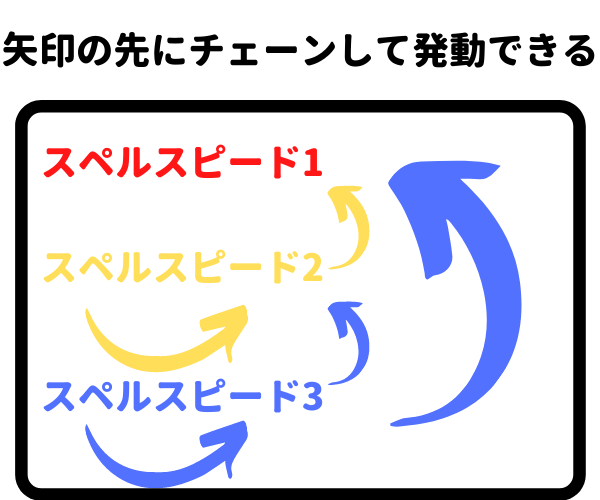

スペルスピード

スペルスピードとは、カード効果のスピードを表します。

遊戯王ではカードの種類ごとにスペルスピードが設定されており、自身以上のスペルスピードを持つ効果にチェーンして発動することはできません。

一覧にすると以下の通りです。

スペルスピード1:魔法カード(通常魔法、永続魔法、フィールド魔法、装備魔法、儀式魔法)、モンスター効果(起動効果、誘発効果)

スペルスピード1のカードは、モンスター効果(誘発効果)を除き、基本的には自分のメインフェイズでのみ発動することができるカードです。スペルスピード1のカードは他のカードの発動にチェーンして発動することはできません。

スペルスピード2:魔法カード(速攻魔法)、モンスター効果(誘発即時効果)、罠カード(通常罠、永続罠)

スペルスピード2のカードは、スペルスピード1または2のカードの発動にチェーンして発動することができます。

スペルスピード3:(罠カード)カウンター罠

スペルスピード3のカードは、スペルスピード1、2、3のカードすべての発動にチェーンして発動することができます。

スペルスピード3のカードの発動には、同じくスペルスピード3のカードでしかチェーンして発動することはできません。

スペルスピードの関係をイラストにすると、次のようになります。

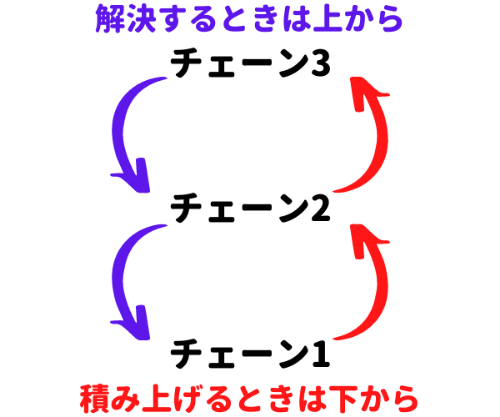

チェーンブロック

カード効果は、発動されてすぐに効果が解決されるわけではなく、必ずチェーンブロックを作ります。

カードの発動に反応して、別のカードを発動することを『チェーンを組む』と言います。

では実際にカードの発動に対してチェーンブロックが組まれる手順について解説します。

チェーン① 自分は『サンダー・ボルト』(通常魔法、スペルスピード1)を発動しました。

チェーン② 相手はそれにチェーンして『我が身を盾に』(速攻魔法、スペルスピード2)を発動しました。

チェーン③ 自分はそれにチェーンして、『神の宣告』(カウンター罠、スペルスピード3)を発動しました。

スペルスピードは1→2→3の順番に組まれており、これ以上はスペルスピード3のカードでしかチェーン発動することができません。

チェーンブロックの逆順処理

これ以上チェーンが無いことをお互いに確認したら、チェーンブロックの逆順処理を行います。

チェーンブロックの逆順処理とは、最後に組まれたチェーンブロックから順番に効果を解決していくことを指します。

今回の例の場合、チェーン③の『神の宣告』から効果を適用します。

チェーン③ 『神の宣告』の効果を解決し、『我が身を盾に』の効果を無効にし破壊します。

チェーン② 『我が身を盾に』の効果を解決するタイミングですが、すでに『神の宣告』によって無効にされているので、不発となります。

チェーン① 『サンダー・ボルト』の効果を解決し、相手フィールドのモンスターをすべて破壊します。

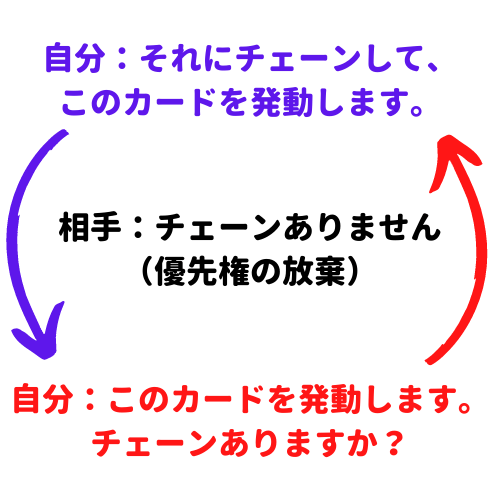

優先権

優先権とは先に行動する権利があることを言います。

基本的にはターンプレイヤーに優先権がありますが、ターンプレイヤーがカードを発動、モンスターを召喚するなど、何かの行動を起こす度に相手に優先権が移ります。

自分の発動した効果に自分が新たにチェーンする場合でも、一度相手にチェーンの有無を確認する必要があります。

例)

チェーン① 自分は『激流葬』(通常罠、スペルスピード2)を発動しました。

相手に「チェーンありますか?」と尋ねます。

相手は「チェーンありません」と宣言しました。

チェーン② 自分は『激流葬』にチェーンして『禁じられた聖槍』(速攻魔法、スペルスピード2)を発動しました。

相手に「チェーンありますか?」と尋ねます。

相手は「チェーンありません」と宣言しました。

チェーンブロックの逆順処理を行います。

チェーン② 『禁じられた聖槍』の対象となったモンスターはターン終了時まで、攻撃力が800ダウンし、このカード以外の魔法・罠カードの効果を受けなくなりました。

チェーン① 『激流葬』の効果を解決し、フィールドのモンスターをすべて破壊しました。なお『禁じられた聖槍』の対象となったモンスターは『激流葬』の効果を受けませんでした。

特定のチェーン以降でのみ発動できるカード

一部のカードでは、特定のチェーン以降でのみ発動することができます。

その代表例が『積み上げる幸福』です。『積み上げる幸福』はチェーン4以降でのみ発動することができ、デッキからカードを2枚ドローする効果を持っています。

このようなカードを使用する場合は、チェーンブロックの確認が欠かせません。

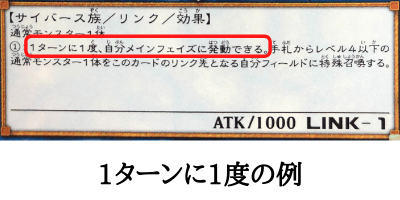

発動回数に制限のある効果

共通ルール

1ターンに1度と書かれた効果の発動に対して、それを無効にされた場合は『発動したが無効にされた』という扱いになります。

そのため、同じ効果をもう一度発動することはできません。

1ターンに1度

『1ターンに1度』とだけ書かれている場合、その制限は効果を発動したそのカード1枚のみにかかります。

例)自分フィールドに同名モンスターが2体存在する場合、1体目と2体目でともに『1ターンに1度』と書かれた効果を発動することができます。

また、すでに効果を発動したカードが一時的にフィールドに表側表示で存在しなくなったのち、再びフィールドに表側表示で存在する場合、『1ターンに1度』の制約がリセットされ、再び効果を発動できます。以下の例があります。

- 裏側守備表示になる。

- 除外される。

- 墓地に送られる。

- 手札に戻る。

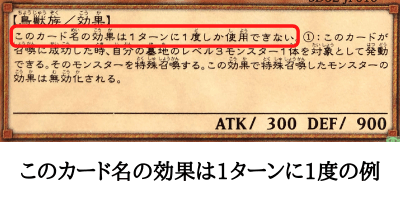

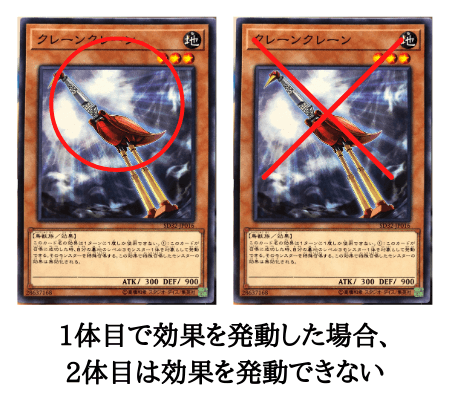

このカード名の効果は1ターンに1度

『このカード名の効果は1ターンに1度』と書かれている場合『効果を発動したそのカード含めすべての同名カードで1ターンに1度』だけ発動することができます。

例)自分フィールドに同名モンスターが2体存在する場合、1体目が発動した『このカード名の効果は1ターンに1度』と書かれた効果を2体目は発動することはできません。

複数の効果を持つカードに対して『このカード名の効果は1ターンに1度』と書かれている場合、いずれかの効果を1回だけ発動することができます。

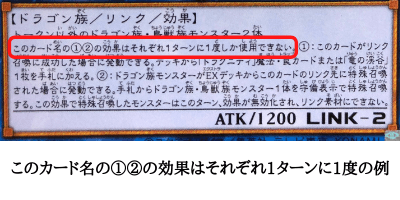

このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度

『このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度』と書かれている場合、文字通り1枚のカードで①と②の効果をそれぞれ1回ずつ発動することができます。

自分フィールドに同名モンスターが2体存在する場合、1体目で①の効果を発動し、2体目で②の効果を発動することもできます。

カード名が指定された効果は『通常の1ターンに1度』の効果とは異なり、一度フィールドを離れてから特殊召喚された場合でも、このターン中は再び効果を発動することはできません。

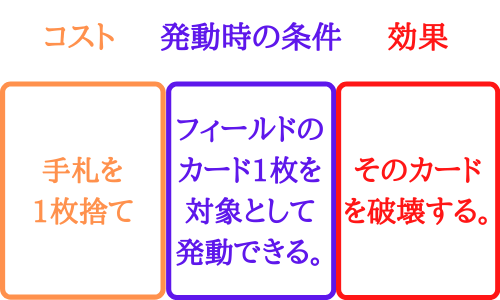

効果処理時の状態を指定するカード

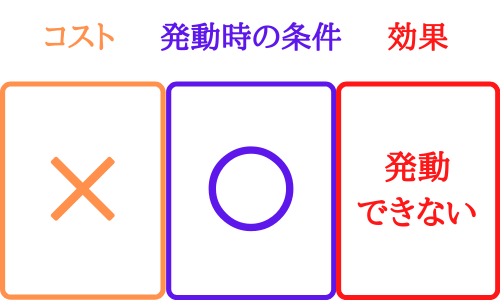

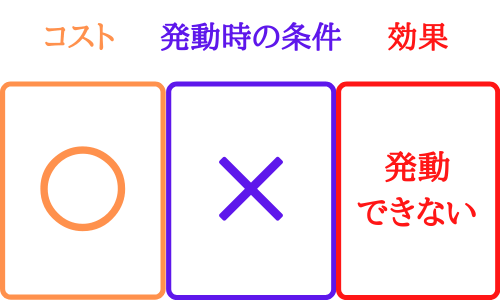

遊戯王では『発動時の条件』と『効果』は分けて考えます。

カードを発動する場合、発動時の条件を満たしたうえで、コストを払い発動を宣言します。対象を取る効果の場合はここで対象を選択します。

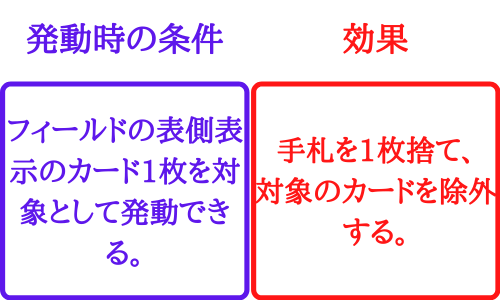

サンダー・ブレイクを例にします。

サンダー・ブレイク

通常罠

① 手札を1枚捨て、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。

サンダー・ブレイクの場合『手札を1枚捨て』がコストです。『フィールドのカード1枚を対象として発動できる。』が発動時の条件です。『そのカードを破壊する。』が効果です。

注:フリーチェーンの場合はこのような書き方ですが、カードに発動タイミングが指定されている場合、コストの前に発動タイミングが書かれています。

以下のケースではサンダー・ブレイクは発動できません。

- コストを払えない場合(手札が0枚の場合)

発動時の条件を満たせない場合(フィールドにサンダー・ブレイク以外のカードが存在しない場合)

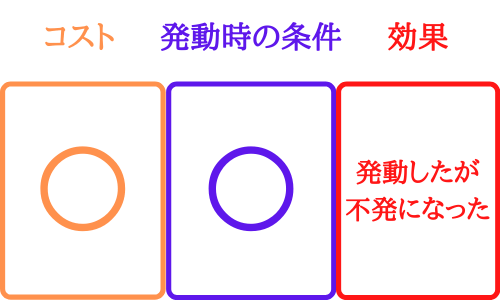

以下のケースではサンダー・ブレイクは発動できますが、効果処理時に不発となります。

- サンダー・ブレイクの効果の対象となったモンスターがフィールドを離れた場合(ゼンマイラビットなど)

発動したが不発になった場合でも、払ったコストは戻ってきません。

上記のように『そもそも発動できない』と『発動したが不発になった』では扱いがまったく異なります。

マジック・ジャマーなど、発動タイミングが指定されている効果の場合、以下の順番で書かれています。

魔法カードが発動した時(発動時の条件)、手札を1枚捨てて発動できる(コスト)。その発動を無効にし破壊する。(効果)

効果処理時の状態は指定されていないタイプ

バージェストマ・ディノミスクス

発動時の状態は指定しているものの、効果処理時の状態は指定されていない例として、バージェストマ・ディノミスクスを挙げます。

バージェストマ・ディノミスクス

通常罠

① フィールドの表側表示のカード1枚を対象として発動できる。手札を1枚捨て、対象のカードを除外する。

②の効果は省略します。

バージェストマ・ディノミスクスはフィールドに表側表示で存在するカードを対象として発動する罠カードです。効果処理時に手札を1枚捨て、対象としたカードを除外します。

ここで重要なのが、発動条件では表側表示と指定があるのに対して、効果処理時にはそのような指定が無い点です。

そのため、バージェストマ・ディノミスクスの効果にチェーンして月の書を発動して、対象となったカードを裏側守備表示にした場合でも、対象となったカードは問題無く除外されます。

連鎖破壊

先ほどと同様に、発動時の条件と効果処理時の条件が異なる例として、連鎖破壊を挙げます。

連鎖破壊

通常罠

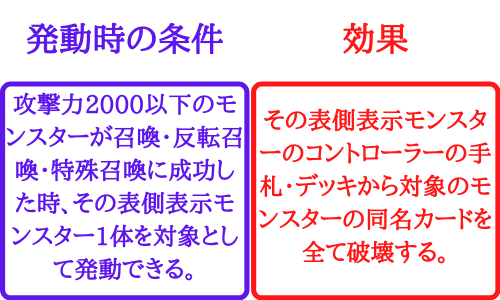

① 攻撃力2000以下のモンスターが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、その表側表示モンスター1体を対象として発動できる。その表側表示モンスターのコントローラーの手札・デッキから対象のモンスターの同名カードを全て破壊する。

連鎖破壊は攻撃力2000以下のモンスターが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功したときに発動できる罠カードです。効果処理時にその表側表示モンスターの同名カードをコントローラーの手札・デッキから破壊します。

発動時の条件として『攻撃力2000以下のモンスター』という指定がありましたが、効果処理時には『その表側表示モンスター』という指定に変わっています。

これにより、連鎖破壊の発動にチェーンして相手が突進を発動させ、連鎖破壊の対象となったモンスターの攻撃力を2700に変更したとしても『表側表示モンスター』という効果処理時の条件は満たしているため、問題無くその効果を解決します。

一方で連鎖破壊の発動にチェーンして相手が月の書を発動し、連鎖破壊の対象となったモンスターを裏側守備表示にした場合『表側表示モンスター』という効果処理時の条件を満たしていないため、連鎖破壊の効果は不発となります。

効果処理時の状態も指定されているタイプ

因果切断

発動後、効果処理時の状態も指定されているタイプとして、因果切断を例に挙げます。

因果切断は収録されたのが最新でも2012年と古いため、テキストを現代風に訂正しました。

因果切断

通常罠

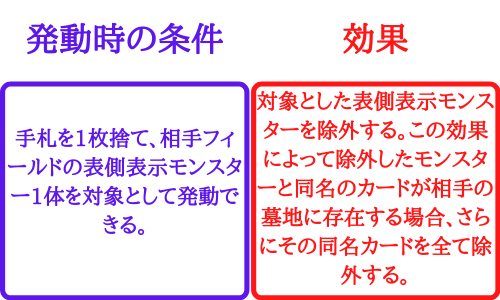

①:手札を1枚捨て、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。対象とした表側表示モンスターを除外する。この効果によって除外したモンスターと同名のカードが相手の墓地に存在する場合、さらにその同名カードを全て除外する。

因果切断は手札を1枚捨て、相手フィールドに表側表示で存在するモンスター1体を対象として発動する罠カードです。効果処理時に対象とした表側表示のモンスターを除外します。

ここで重要なのが発動条件、効果処理時ともに表側表示モンスターと指定がある点です。

そのため、因果切断の効果にチェーンして月の書を発動して、対象となったカードを裏側守備表示にした場合『表側表示モンスターを除外する』という因果切断の効果処理が行えず、不発となります。

連鎖除外

先ほどと同様に、効果処理時の状態も指定されているタイプとして、連鎖除外を例に挙げます。

連鎖除外

通常罠

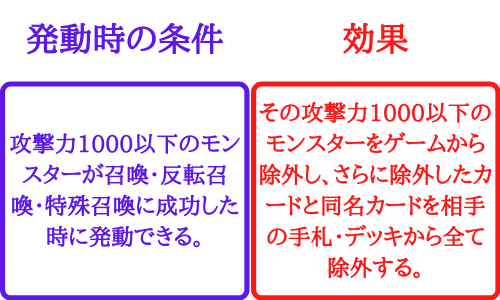

① 攻撃力1000以下のモンスターが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時に発動できる。その攻撃力1000以下のモンスターをゲームから除外し、さらに除外したカードと同名カードを相手の手札・デッキから全て除外する。

連鎖除外は攻撃力1000以下のモンスターが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時に発動できる罠カードです。効果処理時に、その攻撃力1000以下のモンスターをゲームから除外し、さらに除外したカードと同名カードを相手の手札・デッキから全て除外します。

連鎖除外の発動にチェーンして突進などを発動させることで『攻撃力1000以下のモンスター』という効果処理時の条件が満たせなくなった場合、連鎖除外の効果は不発となります。

私のブログではこれから遊戯王を始める大学生向けに、1日10分で読んで学べるデュエル講座を教えています。

そのほかにも、無料のメルマガと公式LINEアカウントによる情報発信も行なっています。

こちらにご登録頂くことで、遊戯王に関するさらに詳しい情報をお届けできます。より詳しい情報は下のリンクからどうぞ!

準備中の内容

タイミングを逃す

コイン

サイコロ

魔力カウンター

破壊

墓地に送る

リリース

除外

手札に戻す

デッキに戻す

公開する

コントロール

できる、する

維持コスト

発動コスト

コメント